2013.10.07上課內容與心得

老師從《當教授變成學生》與《薩摩亞人的成年禮》中印其中幾章讓我們現場閱讀與進行討論,從中我聽到大家對於各章節的評論與解析,老師也會補充說明,使我們更充分了解採訪與研究文化的過程中要著重在哪些部分。

以下是我自行去找出這本書的電子版與心得紀錄:

《薩摩亞人的成年禮》

一、前言

以《民族誌與觀察研究法》來分析實例。

二、內容

作者進行了九個月的長期研究,學習他們的語言、吃他們的食物、赤腳盤腿坐在地上,他設法去縮短與研究對象之間的距離,以便更瞭解塔烏(Tau)島海岸上的三個小村裡的所有姑娘,她發現每個姑娘的生活都不太相同,但還是證實了某些普遍性的東西。

薩摩亞人的階級分明,例如普通人家對孩子的生日並不重視,而等級較高的人家對於「出生」這件事情極為看重,此外,薩摩亞人也很注重「年紀」所應該負責的事務。隨著薩摩亞的孩子們進入青春期,女孩子早期只有照顧小孩,到了後期會開始做些粗活,原來的任務會輪到比他們年紀較小的女孩子的手上;相反地,男孩子到了八、九歲,他們便能脫離照顧小孩的任務,他們可以開始學習捕魚、組成一個團隊。

由於政府設立一個學校,原先的重擔全都會成大人必須做的事情,造成薩摩亞人生活模式的改變,不過女孩子在兩方面取得一個平衡:一方面必須具備最低限度的必要知識,以獲得好名聲,另一方面又不會因為過度手巧而使自己忙個不停。

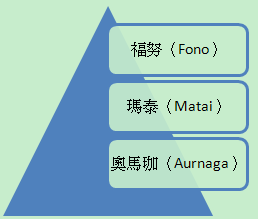

十七、八歲的小夥子成為「奧馬珈(Aurnaga)」的成員,這是由小夥子和那些年齡稍大但仍未取得頭銜的成年男子組成的團體,人稱之為「村莊的中堅」,在這一群體中,他必須和他人競相抗爭,接受戒律和榜樣的示範。

一個薩摩亞人的村莊大約由三、四十戶組成,每一戶由一個被稱之為「瑪泰(Matai)」的頭人負責管理,這些頭人具有酋長般的頭銜,或具有參議酋長的頭銜,他們是公共事務的發言者,也是酋長的代言人和使節,而在村裡的會議上,每個瑪泰都有自己的一席之地,代表著他管理那一戶的所有成員,以示負責。

在薩摩亞的文化裡面,「戶」是一種嚴格的地方單位,也是一種經濟單位,因為一戶中的所有人,都在「瑪泰」的監管下在種植園中共同勞作,「瑪泰」依次分給他們食物和其他生活必需品。

若大酋長的女兒相貌漂亮,又是來自該戶母系的一支,那麼她會成為那戶中的下一個「陶泊」,即成為該戶的公主;假使有兩個女兒,依然遵循相同原理,即使另一個在各方面都很有能耐,也只會被擱置在一旁。

由於每個村子很少有超過兩名「陶泊」的情況,所以競爭起了強烈的作用,在選擇「陶泊」和「瑪拿亞(Manaia,一種授予那些有確定繼承權者的頭銜)」時,人們有著強烈地對「血緣親屬關係」的偏好,分別為「偏向於從母系中選擇『陶泊』與「從父系中選擇『瑪拿亞』」,但是考慮到實際的效能,人們對這種方式作了一定程度的修正,以致大多數頭銜都封給了那些從整個親屬關係群體和血緣群體中挑選出來的年輕人,在許多戶中,對高位的追求就已經開始或多或少左右著薩摩亞孩子們的生活了。

舞蹈是男女老幼都參加的唯一活動,因此要分析薩摩亞人的教育,就必須研究舞蹈這一獨特的活動,在跳舞時,沒有正式的教師,僅有行家,這是一種融於社會格局之中的高度個性化的活動。

人們根據舞會的規模或主要性質來安排舞會,規模越大,越重要的舞會,安排的也比較正規,即使是小型的「斯哇」(Siva,即跳舞)也至少要有兩至三名外村的陌生青年參加,在跳舞時,人們按照固定的格式:賓主有別,雙方輪流奏樂,輪番跳舞。

薩摩亞人相信「宿命」,即「謬素」(Musu),每個薩摩亞人都從宿命觀點出發,他們養成了一種固執的秉性,往往容易生氣、我行我素、不聽忠告,並充滿了各種奇特的偏見。

由於薩摩亞社區對未婚姑娘的要求與對已婚但是丈夫沒有頭銜的婦女的要求沒有任何區別,所以婦女們的分界線並不在於他們是否已經結婚,而是在於他們是成年婦女還是從事工藝勞作、正在發育成長的姑娘,或者在於他們是「瑪泰」的妻子,還是那些在禮儀事務中微不足道的姐妹。

懷孕的婦女受制於一系列嚴格的禁忌,其中絕大部分是禁止他獨自行動,因為即將成為母親的女人所做的任何錯事都會傷害到嬰兒,薩摩亞人甚至認為還有各種妖魔鬼怪會傷害孕婦,因此他們也告誡婦女不得在鬼怪出沒的地方行走,也不行從事粗活,不能著涼受熱,因為他們腹中的胎兒可能成為某種高級頭銜的繼承人。

一、心得

看完這一整本電子書後,我彷彿透過文字進入薩摩亞的社會,雖然讀萬卷書不如行萬里路,但是看著作者鉅細靡遺地把整個文化都寫出來,也激發了我很多想法。

作者在後面論述薩摩亞人比對文明社會的部份,提到很重要的一點──薩摩亞人從來沒有把性與生死教育當作「禁忌」,即使在現代性開放的社會,大多數的父母很少會跟小孩提到有關於性教育或生死的問題,因為他們認為小孩子沒有必要知道這麼多,或者認為他們長大後,自然就會慢慢體會了;相反地,我則是認為這些應該當作是一種很自然地事情,也可以成為和孩子們之間的交流,增進彼此之間的距離。

此外,我對於他們遵從「宿命論」的這一點很感興趣,相信世上所有一切都是註定好的,也讓他們對於人際關係沒有特別的注重,因為他們已經習慣將「謬素」運用在生活大小事情上,也不會加以思考「這一切真的都註定好了嗎?」之類的問題。

其中最讓我訝異的一點是「階級社會」,作者幾乎在每一個篇章中都會提到「地位,決定了他們的社交身分」,也限制了他們諸多的能力,例如即使大女兒比小女兒的資質更好,他卻敵不過小女兒的外貌與支系,最後落得僅能大材小用,而小女兒也只能強迫自己去做得更好。

或許,因為我所待的國家是一個比較民主、比較自由的社會,所以我想以自己的能力去實現夢想之類的,相較之下並不是什麼困難的事情,但是對於思想比較封閉的地方,這好比是一個烏托邦,能夠拋開階級、身分、地位與支系。

除了以上這些觀點之外,我也從這本書中學到許多關於撰寫民族誌的技巧,作者透過親自參與而更能深入了解一個民族的文化內涵,才能夠確實地把他們特殊的風俗民情記錄下來。

出處:《薩摩亞人的成年》作者:Margret Mead;譯者:周曉紅等人。 簡體中文,商務印書館。2010。

※ ※ ※

《當教授變成學生》(這本是我去圖書館借的)

《當教授變成學生》心得報告

前言

透過《當教授變成學生》來了解文化的意涵與自我學習。

內容

美國人類學學者以「麗貝嘉‧納珊」為匿名,五十歲的她擺脫教授的身分,重回大學生活,以美國的「大學生」作為她的研究對象,然後作者為了達成此項任務,

她特別重視「親身參與」的觀察方式研究,而是像老學生般和大學生們相處,因此她聽到許多別於她當教授時的事情,以前學生從來不跟她分享的事情,她當學生的

時候,卻自然而然聽到許多事,內容、形式、說話語調都不一樣,使得她更貼近學生們的生活,她觀察到儘管大學科系和學生本質極為相異,但是幾乎所有的美國大

學生都能証實以下幾點:很多學生慣於睡到中午甚至更晚才起床;大教室的第一排座位總是到最後才坐滿……。

大學擴展了人們的社交區域,加深了對新結識的部同仁的瞭解,可是調查結果卻是另一回事,因為麗貝嘉在書中(第九十六頁)有提到「『某大』學生的共同性與

差異性的觀念的確存在,而且一直是公佈的大學政策中的重要部分。可是我深信,大學文化對它的了解仍然不足,就如同我在本章中敘述的。我以陳述過,我還希望

如人類學者所說的,文化不能夠真正分隔開;文化的一部分是不能脫離其他部分加以單獨了解的,必須從整個文化全貌來觀察。我們堅持,文化是既整體又全面」。

其中一個章節「外人如何看美國大學生」中也有提到一個重點:要使常識、自覺以及容忍三者構成正面的環節,主要在於大學和大學教育本身。對麗貝嘉所訪問的

國際學生來說,美國大學文化是個富含參與、選擇、個人自主、獨立自學的世界,但也是個乎是跨越文化、自我迷惑,因而極需矯正的世界。

麗貝嘉了解到哲理和政治問題的關心,絕非大學生文化的重要部分,甚至教室以及與課堂有關的事務,只占他們在大學裡學到的很小部份,有百分之六十五的學習

來自教室以外漢宇教室有關的活動,百分之三十五來自教室之內──絕大多數學生把有選擇性的社團活動和人際關係視為主要的學習內容。

最後,麗貝嘉也用一個章節來說明「道德倫理與人類學」的重要,事前她明白,工作開始後,在道德方面會有潛在的風險,當她要記錄訪談的對話時,她必須說明

自己的研究者身分,解釋自己從事的研究,得到書面許可才進行訪問,把被訪問者的話引用在出版品中──這是基本道德規範(亦即取得同意)。

再來是關於進行研究時的合法性問題,麗貝嘉每件事都記錄,從她在教室外面大廳與人們的談話,到下課前後在教室裡聽到的對話,以及她參加的團體作業活動中

同學的私下交談等等,然而這些都是基於和學生的個人關係,部分是因為他們相信麗貝嘉是學生,是他們的同學,所以她不能引用他們的事情或談話,她必須看重公

眾資訊甚於私人資訊,因此內容大部分出現的地方多以匿名方式出現。

心得

當我看完這本書後,發現書中講到諸多的現象都和我身邊觀察到的很接近,因為那就是多數「大學生」的生活模式,當然其中有幾個章節引起我許多的想法。

大

學是個理念的自由市場,但在「學術觀點中」,學生對同學在教室內的行為,特別在乎一件事:「均等」,意思就是自己要與大家一樣,而一個好的班級往往認為

是,學生經常會發言;老師的角色,是專注於啟發學生,釐清學生的不同觀點。然而,這個科系的課「開放」嗎?老師是否營造出一種能讓你表達看法的氣氛呢?其

中一個是回答的例子:「老師問問題的時候,他只是在引你說出他要的答案。還有什麼意見呢?」

這是我節錄自《當教授變成學生》這本書的其中一個章節「學術觀點」,裡面有許多發人省思的例子,我試著把這個觀點套在身上,找出相似的經驗,在我上過的

那些課當中,確實也有相同的例子──身邊的同學常說「我們有時候不知道老師想要聽到的答案是什麼」,或是「這個答案應該不對,老師不會認同你的意見」,但

是我不認為「答案」只有一個,有的時候那個答案或許也可以,不過有的時候卻只是缺乏一種認同、一種尊重。

大學的生活也好比是一個小型的社會,而文化也和答案一樣,不只有一種,文化可以千萬種形式出現,例如原住民的文化、青少年的次文化等等,但是「大學」教

我們什麼?「教育」帶給我們什麼?這些都是值得深思的問題,我們必須透過深入了解與觀察,甚至是實地勘查,如同作者麗貝嘉所做的一樣,從中探討出答案來。

沒有留言:

張貼留言

注意:只有此網誌的成員可以留言。